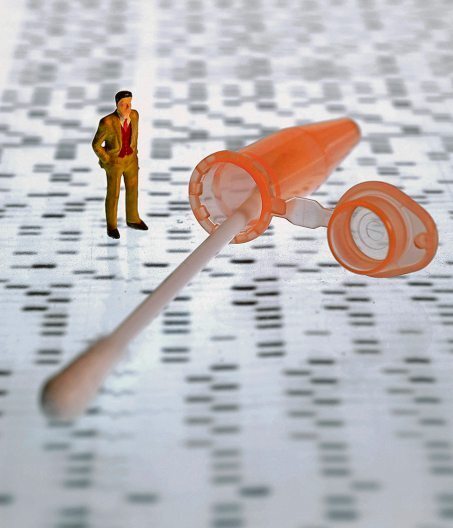

Wenig Speichel reicht für die kommerziellen DNA-Tests, mit denen angeblich die Abstammung entschlüsselt wird.

(Bildquelle: Imago/Wollser)

Mit Spucke zu den Ahnen?

Immer mehr Menschen machen DNA-Tests, um ihre Wurzeln zu erkunden. Doch wie aussagekräftig sind diese tatsächlich, und was passiert mit den gesammelten Daten? Wir sprachen mit zwei Fachleuten.

Die Neugier trieb Hape Kerkeling an.

Der Schauspieler begab sich auf die Spuren seiner Vorfahren und machte unter anderem einen DNA-Test. Das beschreibt er in seinem im vergangenen Jahr veröffentlichten Bestseller "Gebt mir etwas Zeit". Laut des Tests sei er zu 68% Skandinavier und zu 4% Italiener. Unternehmen wie "myheritage", "ancestry" oder "23andMe" mit Sitz außerhalb der EU versprechen mit einem Test, der zwischen 50€ und 100€ kostet, die genetischen Wurzeln nachweisen zu können. Angeblich reicht dafür ein wenig Speichel. Nach einigen Monaten erhält man per E-Mail eine detaillierte Auswertung mit einer Weltkarte, auf der die angebliche prozentuale Abstammung eingezeichnet ist.

Nur ein Teil der DNA Seit der Sequenzierung des menschlichen Genoms 2003 besteht die Möglichkeit, seine DNA analysieren zu lassen. Vor allem in den USA haben mehrere Millionen Menschen einen Test gemacht, um ihre Abstammung zu klären. Die Unternehmen verzeichnen seit einigen Jahren steigende Umsätze. Doch was steckt dahinter? Die Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim erklärt im ZDF: Bei dieser Analyse werde nicht die gesamte DNA eines Menschen untersucht. 99% der menschlichen DNA seien ohnehin identisch. Interessant seien die Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs). Das sind die Basen in der DNA, bei denen es Abweichungen gibt.

Diese Abweichungen würden mit denen von Millionen anderer Menschen verglichen. Diese Tests sagten also nicht, wo unsere Gene herkommen, sondern wo derzeit Menschen leben, mit denen es genetische Überschneidungen gibt. Die Ergebnisse erweckten jedoch den Eindruck, dass es genetische Grenzen zwischen Ethnien und Ländern gebe. In eine ähnliche Richtung argumentiert Elisabeth Timm, Professorin für Kulturanthropologie an der Universität Münster. "Die Aussagen des EthnizitätsTests sind nicht wissenschaftlich", sagt sie gegenüber dem Wochenblatt.

Die prozentuale Zuordnung zu einer Ethnie wie Skandinavier oder Italiener hält sie für Unsinn. "Man kann Ethnizität oder Staatsangehörigkeit molekularbiologisch nicht nachweisen, weil genetische Daten das nicht belegen. Das ist reines Marketing", betont die Vorsitzende der Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen. Ethnie und andere soziale und kulturelle Zugehörigkeiten seien politische und historische Kategorien, die nichts mit der Biologie des Menschen zu tun hätten. Sie hält solche Aussagen sogar für gefährlich, weil sie den Boden für Rassismus bereiten könnten. Die Unternehmen hätten mit den DNA-Proben meist etwas anderes im Sinn, so die Professorin, denn genetisches Material für die Forschung sei heiß begehrt. "Diese Daten sind die wichtigste Ressource der Firmen. Durch die DNAAhnenforschung schöpfen sie diese Daten, verkaufen sie an Dritte oder nutzen sie für die eigene Forschung", beschreibt sie das Geschäftsmodell.

Die angebotenen Tests selbst seien nicht kostendeckend. Parallelen zu den großen amerikanischen Tech-Konzernen wie Google und Co. werden deutlich. Auch sie geben unsere kostenlose Suchanfrage an andere Unternehmen weiter, um uns gezielt Werbung zeigen zu können. Matching kann helfen Auch Prof. Dr. Georg Fertig hält die Tests für Humbug, allerdings mit einem rationalen Aspekt. Er ist Vorsitzender des Vereins für Computergenealogie (CompGen). Das ist eine Art auf digitale Methoden spezialisierte Dachorganisation der Vereine für Familienforschung. Die einzige Aussage, die er für die Familienforschung als relevant betrachtet, sind die sogenannten genetischen Matches mit anderen Personen. Denn neben der prozentualen Abstammung werden auch lebende Personen angezeigt, die ebenfalls einen DNA-Test gemacht haben. "Das ist eine Art Tinder für Ahnenforscher", scherzt Georg Fertig.

Wenn ein entfernter Cousin ebenfalls seine DNA-Daten hochlädt und diese aufgrund eines gemeinsamen Vorfahren übereinstimmende Abschnitte zeigen, kann man zum Beispiel eigene Lücken im Stammbaum schließen oder eigene Ergebnisse bestätigen. Das könne die klassische Genealogie, also die Auswertung schriftlicher Quellen, aber nur unterstützen, nicht ersetzen, meint Georg Fertig. Ob dieser zusätzliche Erkenntnisgewinn die Preisgabe der persönlichen DNA rechtfertige, hält er für fraglich. Wer sich wirklich dafür entscheidet, sollte das Kleingedruckte lesen und wissen, worauf er sich einlässt. "Die Kunden bringen diesen Firmen ein enormes Vertrauen entgegen, ohne die medizinischen oder biologischen Konsequenzen im Detail abschätzen zu können", sagt er. Schließlich gebe man ihnen seine persönlichsten Daten. "Aber niemand weiß, in was für einer Art Staat sich die Firmen in den nächsten Jahrzehnten benden werden. Ein möglicher Überwachungsstaat würde sich vermutlich freuen, die Daten auswerten zu können", sagt der habilitierte Historiker. Patrick Otte

Quelle: Wochenblatt 12/2025 Landleben Kultur und Freizeit